L’exploration des possibles

Résumé : L’attribution en 2009 du prix Nobel d’économie à l’américaine Elinor Ostrom a mis en évidence en Europe le concept de biens communs. Le travail d’enquête sur la gouvernance des biens communs conduit dans le monde par E. Ostrom fait ressortir que des hommes et des femmes peuvent être en capacité de s’auto-organiser pour gérer ensemble et sans exclusive des ressources naturelles vitales telles que l’eau et des terres agricoles.

Entre le tout État et le tout marché, E. Ostrom définit une alternative dans la gouvernance des ressources naturelles lorsqu’elles deviennent biens communs. Elle constate que les expériences les plus pérennes observées sont « de riches mélanges d’instrumentalités publiques et privées », allant ainsi à l’encontre de « la tragédie des communs », théorie néo-libérale développée par Garrett Hardin.

De ce travail d’enquête empirique, elle dégage un certain nombre de principes et de variables à prendre en compte pour évaluer la gouvernance d’un bien commun, principes et variables qui sont aussi tout à fait applicables aux entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Cette proximité nous amène à envisager que l’ESS, par ses valeurs de référence, est la plus à même pour proposer des outils (conceptuels et de gestion) les mieux adaptés au mouvement vers les biens communs lorsque celui-ci apparaît dans la société civile à propos des ressources naturelles vitales et des ressources de la connaissance. Quatre exemples d’entreprises de l’ESS permettront de formuler plusieurs hypothèses en étayage de cette thèse.

version téléchargeable (pdf)

___________________________________________________

De la gouvernance des biens communs

Dans un monde qui navigue surtout au gré des valeurs boursières et où une partie de la population planétaire accède très difficilement aux ressources naturelles vitales, bon nombre d’hommes et de femmes inventent ou réinventent des pratiques fondées en premier lieu sur des valeurs humaines rendant possible une approche économique et sociale beaucoup moins centrée sur le seul profit.

Le concept de bien commun est sorti quelque peu d’une grande confidentialité à l’occasion de l’attribution du prix Nobel d’économie le 10 octobre 2009 à deux  économistes américains, Elinor Ostrom (décédée en 2012) et Oliver Williamson, pour leurs travaux sur la gouvernance économique. Les médias ont surtout remarqué E. Ostrom, première Nobel d’économie, en soulignant que la théorie qu’elle développe dans ses travaux sur la gouvernance des biens communs, a su motiver la docte Académie royale des sciences : « Elinor Ostrom a défié la sagesse conventionnelle qui veut que la propriété commune est mal gérée et devrait être soit régulée par les autorités centrales ou privatisées […] Elle observe que les utilisateurs des ressources développent fréquemment des mécanismes sophistiqués pour la prise de décision et l’application des règles pour gérer les conflits d’intérêts.» [Académie royale des sciences. Suède : 2009]

économistes américains, Elinor Ostrom (décédée en 2012) et Oliver Williamson, pour leurs travaux sur la gouvernance économique. Les médias ont surtout remarqué E. Ostrom, première Nobel d’économie, en soulignant que la théorie qu’elle développe dans ses travaux sur la gouvernance des biens communs, a su motiver la docte Académie royale des sciences : « Elinor Ostrom a défié la sagesse conventionnelle qui veut que la propriété commune est mal gérée et devrait être soit régulée par les autorités centrales ou privatisées […] Elle observe que les utilisateurs des ressources développent fréquemment des mécanismes sophistiqués pour la prise de décision et l’application des règles pour gérer les conflits d’intérêts.» [Académie royale des sciences. Suède : 2009]

En France ce prix provoque de l’étonnement : « Est-ce de la sociologie ? De la psychologie ? De l’anthropologie ? L’attribution du dernier prix Nobel d’économie à Elinor Ostrom a laissé la plupart des économistes perplexes, très peu connaissaient ses travaux […] Tout le travail d’Ostrom est d’observer sur le terrain plutôt que par construction de modèles abstraits« [1] [2010] note Jacques Secondi dans Le Nouvel Économiste ; mais suscite également de l’intérêt dans les milieux de l’économie politique : ainsi Hervé Le Crosnier écrit dans Alternatives-économiques : « L’attribution du prix Nobel d’économie à Elinor Ostrom est une excellente nouvelle pour le développement d’une réflexion politique et sociale adaptée aux défis et aux enjeux du XXIe siècle »[2] [2009]. Michel Rocard (premier ministre mai 1988-mai 1991) salue l’événement avec beaucoup d’enthousiasme dans Libération : « Le prix Nobel pour l’autogestion ! Vous avez bien lu. Ni l’auteur de ces lignes, ni la rédaction de Libération, ni l’AFP qui nous a informés, ne sont fous […]. Les travaux de cette dame (E. Ostrom) portent, d’après le peu qu’il nous a été donné d’en lire, sur la gestion des biens publics. Elle découvre, affirme et prouve que les marchés ou l’État ne sont pas les seuls gestionnaires, les seuls régulateurs admissibles de ces biens, mais au contraire que les associations de consommateurs et d’usagers s’en acquittent au moins aussi bien et sont plutôt mieux armées pour ce faire […] L’intuition qu’il couvrait demeure : beaucoup plus de décentralisation, d’autonomie, pour les institutions de base et de responsabilités partagées sont les conditions d’une meilleure démocratie et de plus d’efficacité économique et humaine dans la gestion des biens et procédures collectif »[3] [2009].

M. Rocard commet deux minimes erreurs de lecture : premièrement E. Ostrom ne parle pas de biens publics mais de biens communs, nous verrons que cette nuance a son importance même si bien commun et bien public peuvent se confondre à certaines occasions ; et deuxièmement, elle parle d’auto-organisation et non d’autogestion : dans les années 1970, le concept d’autogestion avait une forte base idéologique à la fois libertaire, marxiste et christianisme social, alors que celui d’auto-organisation renvoie d’abord à des pratiques observables, et toute la démarche empirique poursuivie pendant de longues années par E. Ostrom, a été de parcourir le monde pour rencontrer de nombreuses personnes en situation d’auto-organisation populaire sans aucune idéologie explicite sous-jacente.

Ceci dit, M. Rocard pose clairement la problématique abordée par E. Ostrom : entre le marché du libre-échange et l’État quelle serait l’alternative crédible et efficace pour une gouvernance durable et solidaire des biens communs universels et non des biens marchands ? L’économie sociale et solidaire (ESS) comme forme d’organisation économique, en associant divers parties prenantes, représente-t-elle des outils pertinents de gouvernance ? Je développerai cette problématique à partir de plusieurs exemples d’entreprises de l’ESS, mais il convient déjà de préciser ce concept de biens communs ou de communs (et non du Bien commun, notion philosophique théorique trop large à mon sens)

Définition des biens communs

E. Ostrom a publié plusieurs ouvrages sur la gouvernance économique et à ce jour un seul  est traduit en français : « Gouvernance des biens communs », condensé de longues études de cas d’initiatives fructueuses ou infructueuses, et qui « se veut un effort de critique des fondements de l’analyse des politiques telle qu’elle est appliquée à de nombreuses ressources naturelles […], (en tentant) d’expliquer comment les communautés et les individus façonnent différentes manières de gouverner les biens communs »[4] [1990].

est traduit en français : « Gouvernance des biens communs », condensé de longues études de cas d’initiatives fructueuses ou infructueuses, et qui « se veut un effort de critique des fondements de l’analyse des politiques telle qu’elle est appliquée à de nombreuses ressources naturelles […], (en tentant) d’expliquer comment les communautés et les individus façonnent différentes manières de gouverner les biens communs »[4] [1990].

Elle va ainsi à l’encontre de la « Tragédie des biens communs« , courant de pensée néo-libéral très en vogue aux États-Unis dans les années 1970-1980 et développé entre autres par Garrett Hardin. Ce dernier considère que l’homme est naturellement prédateur, et si l’on ajoute la surpopulation du globe, il ne peut que surexploiter les ressources naturelles si celles-ci sont laissées en total libre accès : « la liberté d’usage d’un bien commun apporte la ruine de tous »[5] [1968]. la solution serait alors à chercher non pas dans la nationalisation, l’État étant là avant tout pour réglementer et protéger, mais dans la privatisation complète des ressources naturelles considérées alors comme de simples marchandises dont l’accès est régulé par le droit de propriété et la concurrence du marché.

Pour E. Ostrom, faire référence aux cadres naturels considérés comme des ‘ »tragédies des biens communs », conduit l’observateur à se retrancher « derrière l’image d’individus impuissants pris dans un inexorable processus de destruction de leurs propres ressources. » Au contraire, dit-elle, on peut avoir une toute autre représentation si l’on veut bien prendre la peine de ne pas se laisser enfermer dans ces aprioris et considérer que des hommes et des femmes « peuvent conclure des accords contraignants en vue de s’engager dans une stratégie coopérative qu’ils élaboreront eux-mêmes« [1990].

E. Ostrom précise qu’un bien commun n’a pas d’existence préétablie en tant que telle – sinon sous forme de déclarations de principe ou d’intention, par exemple ‘’la terre appartient à tout le monde’’- mais qu’il s’agit en premier lieu d’une ressource qui ne deviendra éventuellement commune que par une action d’appropriation, sans exclusive, par des personnes qui s’auto-organisent et s’autogouvernent « pour retirer des bénéfices collectifs dans des situations où les tentations de resquiller et de ne pas respecter ses engagements sont légion« . Il s’agit donc bien d’une transformation des représentations du rapport à l’économie et à l’État, venant d’une prise de conscience commune à des hommes et des femmes faisant d’une ressource un bien commun partageable avec équité et à protéger. À l’évidence, nul ne peut décréter ou imposer une telle démarche et l’on se rend compte de la difficulté à la faire émerger auprès du plus grand nombre, c’est l’un des enjeux importants pour la gouvernance des biens communs mais aussi de l’ESS.

E. Ostrom distingue deux types de ressources-biens communs :

les biens communs naturels non exclusifs, soit rivaux : par exemple un cours d’eau, considéré comme un bien commun, est non exclusif dans le sens où tout le monde peut y accéder en respectant les réglementations en vigueur ; il devient rival quand le poisson pris par un pêcheur n’est plus accessible aux autres, d’où la nécessité d’une réglementation destinée à éviter une surexploitation et à protéger le renouvellement des espèces ; se pose alors la question de savoir par qui est faite cette réglementation : les pêcheurs s’ils arrivent à s’entendre et à s’auto-organiser ? Une autorité publique extérieure ? Ou bien encore conjointement par les deux, ce qui paraît être la meilleure solution. Soit non rivaux : sur la même rivière, des personnes décident d’installer collectivement une turbine pour produire de l’électricité, l’eau utilisée pour la faire tourner est entièrement restituée à la rivière et reste donc accessible.

Les biens communs de la connaissance : c’est-à-dire les productions culturelles et scientifiques (l’écrit, l’image et le son). Leur possible libre accès sur internet est d’actualité et la question de la propriété intellectuelle se pose avec beaucoup d’acuité, certains chercheurs n’hésitant pas à parler d’un nouveau « mouvement d’enclosure…, (avec) accaparement des terres numériques« [Eva Hemmings Wirten, “Passé et présent des biens communs” 2013]. Les mouvements d’opposition à la privatisation des savoirs [cf. Philippe Aigrain “Cause commune” 2005], tels ‘’Creative commons’’, les logiciels libres…, sont nombreux et génèrent des communs de la connaissance dont la particularité est d’être non-rivaux : ce que je prends ou emprunte reste accessible aux autres, et je peux même l’enrichir par mes contributions, tel par exemple Wikipédia.

En fait Il n’est pas simple de délimiter avec précision quels seraient les différents domaines des biens communs, par exemple l’éducation, la santé, le logement… à la fois biens publics et biens privés, en font-ils partie dans la mesure où des collectifs s’approprient des parcelles de ces domaines : écoles nouvelles, lycées autogérées de Paris et de Saint-Nazaire, médecine alternative, habitat coopératif ? Des auteurs et chercheurs le pensent, tel Paul Ariès[6] [2012] qui défend la thèse de l’appropriation généralisée par les usagers et de la gratuité de l’accès à pratiquement tout, dont bien entendu aux Transports en commun ! Ou bien encore Jean Gadrey : « les biens communs désignent des qualités de ressources ou patrimoines collectifs pour la vie et les activités humaines, […] ou des qualités sociétales (l’égalité des femmes et des hommes dans de nombreux domaine…) »[7][2012], mais je ne développerai pas plus cette question pour m’intéresser principalement à des biens communs liés aux ressources naturelles.

Quand la gestion de ces ressources fait localement problème, E. Ostrom, à la suite de nombreuses enquêtes auprès d’expériences pouvant concerner de 10 à 14.000 personnes, aboutit à la conclusion que la meilleure façon d’y répondre ne passe pas, ni par le tout État (entendu au sens de l’action publique menée par l’État ou les collectivités territoriales, et orientée par ou vers l’intérêt général, notion large et variable suivant qui l’a définie), ni le tout privé marchand (dans lequel l’intérêt personnel finit le plus souvent par l’emporter avec de possibles expropriations ou exclusions), mais par des pratiques alternatives mises en œuvre depuis longtemps par des acteurs de la société civile qui s’organisent collectivement, processus avec lequel « on n’est pas forcément dans une logique de substitution mais dans une logique de la mise devant la solution accomplie »[8] [Benjamin Coriat, 2010], logique que l’État et le privé strictement marchand doivent (devraient) reconnaître.

Pour résumer, inspiré par David Bollier, La Renaissance des communs, je propose comme définition synthétique : faire commun suppose : une ressource / un collectif (ou communauté) agissant sur cette ressource / un ensemble de règles de gouvernance co-définies par le collectif. Ces trois éléments formant un tout social, économique et démocratique cohérent et intégré.

E. Ostrom ne donne pas à sa démarche des formes sociales et institutionnelles très nettes : association, coopérative…, elle utilise ces mots mais sans précision juridique, laissant ainsi une grande ouverture à l’invention de nouvelles règles de fonctionnement, voire de nouvelles façons de concevoir la propriété en sachant qu’un bien commun n’est pas une simple addition de plusieurs propriétés privées (copropriété immobilière par exemple, sinon pour les parties communes). C’est donc un chantier ouvert avec pour base l’action collective, l’innovation, l’expérimentation empirique : « je présente des cas importants de ressources communes qui m’ont aidé à comprendre le processus d’auto-organisation et d’auto gouvernance […] Et il est possible que nous ne disposions pas encore des outils ou modèles intellectuels nécessaires à la compréhension de l’éventail de problèmes associés à la gouvernance et à la gestion des systèmes de ressources naturelles.« [1990].

Toutefois elle dégage un certain nombre de principes et de variables pouvant déjà constituer une ébauche de grille de lecture, en voici une présentation condensée :

1. principes fondateurs des biens communs

- Confrontation à une réalité problématique et désir de la transformer

- leadership d’une ou deux personnes avec un fort charisme

- un collectif motivé rassemblé autour de valeurs humaines communes : solidarité face à l’adversité, responsabilité, autonomie, coopération…

2. variables dans la gouvernance des biens communs

- activité territorialisée : limites et accès clairement définis, à l’initiative de qui?

- relation entre droit d’usage et droit de propriété

- dimension collective de l’action, en interne et en externe (soutiens, cofinancement…)

- gouvernance : co-production et codécision de règles de fonctionnement pouvant être contraignantes

- surveillance : quelles sanctions ? Que faire des « passagers clandestins »?

- mécanismes de résolution des conflits : en interne et avec l’extérieur (voisinage par exemple)

- reconnaissance du commun par les acteurs publics (État, collectivités territoriales…). Évolution du Droit, en particulier concernant la propriété…

- imbrications avec d’autres unités proches géographiquement et (ou) dans les pratiques : réseaux locaux, nationaux, internationaux.

La réussite et la pérennisation d’une structure fondée sur l’auto-gouvernance collective dépend beaucoup de l’application de ces variables, en particulier les cinquième et sixième rarement explicitées alors que c’est là où se situeraient le plus souvent les origines des échecs. La plupart des cas positifs évoqués par E. Ostrom, « furent de riches mélanges d’instrumentalités publiques et privées. Si cette étude se limite à faire voler en éclats la conviction de nombreux analystes politiques selon laquelle le seul moyen de résoudre les problèmes liés aux ressources communes réside dans l’imposition par des autorités externes de droits complets de propriété privée ou d’une régulation centrale, elle aura atteint un objectif majeur » [1990].

Concernant l’organisation institutionnelle de la gouvernance des biens communs, E. Ostrom reste vague et en tout cas ne cite pas l’ESS. Pourtant il paraît évident que les dispositifs proposés par l’ESS (association ou coopérative) paraissent les plus adaptés. L’exposé des pratiques de plusieurs entreprises de l’ESS confirmera la pertinence et l’efficience d’un lien étroit et durable entre biens communs et ESS.

Mais avant de poursuivre quelques précisions sémantiques pour le mot « bien » permettent de distinguer :

- les biens privés marchands exclusifs et rivaux : tout le monde ne peut y avoir accès et ce qui est pris ou acheté par l’un n’est plus accessible à un autre

- les biens privés non marchands exclusifs et rivaux : par exemple les associations gestionnaires d’action sociale ou médico-sociale exerçant une fonction de service public

- les biens publics non exclusifs et non rivaux : leur droit d’usage vaut pour tous (sauf cas de force majeure) et celui qui l’emprunte ne prive personne d’autre de ce droit

- les biens communs non exclusifs et rivaux ou non rivaux.

Un schéma permet de représenter en trois sphères inter-agissantes, les risques et avantages des différents modes de gouvernance des ressources naturelles ou de la connaissance :

Il est évident que mon choix va nettement vers la sphère de gauche ! Celle des communs, celle où se créent d’autres possibles. Mais en vertu du principe de réalité, il semble difficile d’ignorer ce que représente les deux autres et il conviendrait de rechercher comment les unes et les autres peuvent se compléter, se contredire, rivaliser ou au contraire s’enrichir.

Pour évaluer le poids que représente l’ESS dans la gestion des ressources naturelles et de la connaissance, si on ne retenait que des critères économiques, il est évident qu’il apparaîtrait comme très minime. En revanche si l’on introduit le critère du « capital social » généré par l’ESS, on se rend compte que son influence peut être importante dans l’évolution du rapport à ces ressources, ne serait-ce qu’en terme environnemental. Et quelles que soient les appréciations que l’on puisse porter sur les rôles joués par tel ou tel acteur, il n’en demeure pas moins que l’intérêt général veut que les différents acteurs qu’ils soient publics ou privés, agissent encore plus dans le sens des biens communs ; qu’en est-il en pratique ? Quatre exemples vont permettre de formuler un certain nombre d’hypothèses.

Quatre entreprises de l’ESS en relation avec des biens communs

L’eau est-elle vraiment un bien commun ?

L’accès à l’eau potable et son assainissement a été reconnu par l’ONU comme un droit humain universel le 28 juillet 2010 : « le droit à une eau potable propre et de qualité, et des installations sanitaires est un droit de l’Homme, indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie », droit cependant non contraignant et ne faisant aucune référence à la responsabilité des États.

En France on peut considérer que ce droit est respecté : l’eau est un bien public non exclusif et non rival, avec cependant quelques réserves. En effet une partie de sa gestion est confiée au secteur privé marchand, solution qui fait débat, peut-on effet ‘’marchandiser’’ des ressources naturelles essentielles à la vie ? On peut aussi observer des manquements récents au droit puisque plusieurs municipalités (dont Marseille) ont refusé d’équiper en points d’eau et en sanitaires des camps installés par des Roms, et ce en vertu de l’illégalité de ces camps. Enfin la pollution des cours d’eau prend de l’ampleur et menace la biodiversité aquatique : le Commissariat général au développement durable (CGDD) a estimé dans une note (N°436) du 22 juillet 2013 que la pollution des cours d’eau « est quasi généralisée en France, essentiellement par les herbicides en métropole et des insecticides en outre-mer ».

Si l’on admet ce droit (au même titre d’ailleurs que le droit à l’alimentation) pour l’ensemble de la planète, on se rend vite compte des manques importants dans son application, en particulier en Afrique où l’instabilité politique dans certains pays ne favorise pas le développement des équipements nécessaires pour l’accès à l’eau potable. Par ailleurs, Les enjeux géopolitiques autour de l’eau sont tels qu’ils peuvent conduire à des conflits armés : c’est le cas pour le Jourdain au Proche-Orient (cinq pays riverains sont concernés), ce pourrait le devenir pour le Nil avec la construction par l’Éthiopie d’un méga barrage sur le Nil bleu remettant en cause des droits d’usage historiques revendiqués par l’Égypte. Et le réchauffement climatique en cours va sans doute encore accroître un processus d’exclusion et de rivalité.

Certes les Nations-Unies agissent, ainsi en mars 2013 la Journée mondiale de l’eau organisée annuellement (22 mars) par l’UNESCO avait pour thème « La coopération dans le domaine de l’eau », coopération qui « doit se produire à tous les niveaux du local au global » [Iréna Bokava]. Mais ces intentions, aussi louables soient-elles, ne font pas pour autant de l’eau un bien commun universel, c’est-à-dire accessible sans restrictions à toutes les populations de la planète : à ce jour, d’après les rapports de l’Organisation mondiale de la Santé [OMS], près d’un tiers de la population mondiale n’a pas un accès direct à l’eau potable et à son assainissement ; en moyenne, un africain dispose de 10 litres d’eau par jour et un européen de 200. Aussi, en attendant la généralisation encore bien lointaine de ce droit, l’indignation et le mouvement apparaissent dans la société civile et l’ESS (en particulier les associations ONG) devient alors le support privilégié des actions menées dans les pays concernés.

Parmi les associations opérationnelles dans le domaine de l’eau, l’ONG « Eau Vive Internationale« est représentée dans cinq pays de l’Afrique subsaharienne et déploie son activité dans une dizaine de pays sur les bassins versants des fleuves Niger, Sénégal et Volta. Créée en 1978, elle a jusqu’à présent initié la construction de 2 000 points d’eau, ainsi plus d’un million de personnes disposent désormais d’un accès direct à de l’eau pour la consommation et pour l’irrigation. Eau Vive veille particulièrement à ce que ces projets soient maîtrisés par les habitants des villages et parviennent « à une gestion participative de l’eau« . 90 salariés et de nombreux bénévoles conduisent cette activité avec un budget annuel d’environ six millions d’euros financés par des dons et des subventions provenant de la Communauté européenne et, en France, de différents ministères et collectivités territoriales.

Eau Vive Internationale est également chef de file d’un vaste mouvement national et international, « Coalition Eau« , rassemblant de nombreuses ONG et destiné à alerter, proposer, informer : « De nombreux rapports et déclarations reconnaissent la valeur sociale et environnementale de l’eau, […] et répètent la nécessité d’associer aux décisions tous les acteurs concernés, et pas uniquement les décideurs politiques et économiques. Dans les faits, ces impératifs sont battus en brèche par des intérêts économiques et financiers […]. Le problème de l’accès à l’eau et à l’assainissement ne se limite pas à des questions techniques ou économiques. C’est un enjeu de société, une question de solidarité et surtout un problème politique qui doit être abordé et réglé comme tel » [Danielle Touré-Roberget, présidente, entretien 2014].

Outre l’accès à l’eau, l’association indique que ce processus a des effets sur : la santé, l’accès aux savoirs, la coopération, la vie démocratique, le développement local, le respect de l’environnement, l’équité, l’estime de soi…

Quelle stratégie Eau Vive dégage de cette avancée territorialisée vers un bien commun ?

- le constat et l’analyse d’un manque provoque un mouvement dans la société civile en France et en Afrique

- la création de plusieurs associations nationales en France et en Afrique, fédérées en une Eau Vive internationale. Appel aux dons

- la reconnaissance par les institutions publiques en France et en Europe. Demandes de subventions

- la réalisation d’infrastructures dans plusieurs pays du Sahel avec formation des acteurs locaux

- la gestion démocratique des équipements par les usagers

- le rôle militant de l’association pour une reconnaissance de l’eau comme bien commun universel.

Toutefois ce circuit vertueux peut être contredit par le circuit plus problématique du privé strictement marchand. En effet, lorsqu’un État ou une collectivité territoriale délègue la régie de l’eau à une entreprise privée, celle-ci va devoir dégager des profits suffisants pour satisfaire la demande en dividendes de ses bailleurs de fonds. Prenons l’exemple de Veolia, entreprise se définissant comme le « N°1 mondial des services de l’eau« : 10,5% de son chiffre d’affaire est réalisé en Afrique et au Moyen-Orient, essentiellement en milieu urbain. Mais quand l’eau parvient au robinet du consommateur, de nombreux habitants n’ont pas un revenu suffisant pour souscrire l’abonnement et doivent se contenter de l’eau des vendeurs ambulants, ou en provenance de puits le plus souvent pollués.

De fait, cette politique de privatisation entraîne de l’exclusion et l’eau perd ainsi sa qualité de bien commun ; plusieurs rapports en attestent dont ceux de la Banque mondiale, organisation dont les prises de position ne sont pas particulièrement connues pour être radicales. Est-ce pour tenter de quelque peu corriger ce problème que la Fondation Veolia, parmi d’autres, subventionne généreusement de nombreuses ONG, dont Eau Vive, initiant des actions pour l’accès à l’eau dans des villages reculés d’Afrique ? Les intentions affichées sur le site de cette Fondation sont généreuses, ambitieuses, mais il me semble difficile d’admettre que la résolution globale du problème soit vraiment là. Aussi, entre le tout privé et le tout État, il y a sans doute des solutions intermédiaires à inventer type établissement publique comme à Paris par exemple, et l’ESS doit y contribuer si l’on veut bien reconnaître son rôle pionnier dans l’expérimentation sociale et économique.

La Terre un droit d’usage pour tous ?

Max Querrien, conseiller d’État, fait un sévère constat : « Il ne va pas de soi que la croûte terrestre, qui est une donnée géophysique et non un produit de l’activité humaine, pût être appropriée, c’est-à-dire divisée en parcelles sur chacune desquelles s’exercerait une souveraineté proprement fantastique […]. Le sol est devenu en droit une valeur purement monétaire et non un droit d’usage »[9] [Le Monde diplomatique, 2010]. Il fait allusion à la pratique courante dite de « l’enclosure », système qui met à mal les droits d’usage ou coutumiers des communs, pâturages par exemple. Ce système capitaliste a été dénoncé en Angleterre dès le début du XVIe siècle par Thomas More : « ainsi un avare affamé enferme des milliers d’arpents dans un même enclos et d’honnêtes cultivateurs sont chassés de leur maison, les uns par la fraude, les autres par la violence. »[10] [1516] Cinq siècles plus tard l’enclosure est encore d’usage courant, tout particulièrement en Afrique et en Amérique du Sud où de puissants groupes financiers deviennent les grands fermiers de la terre [appropriations des terres : AGTER/ »Foncier et Développement », 2010].

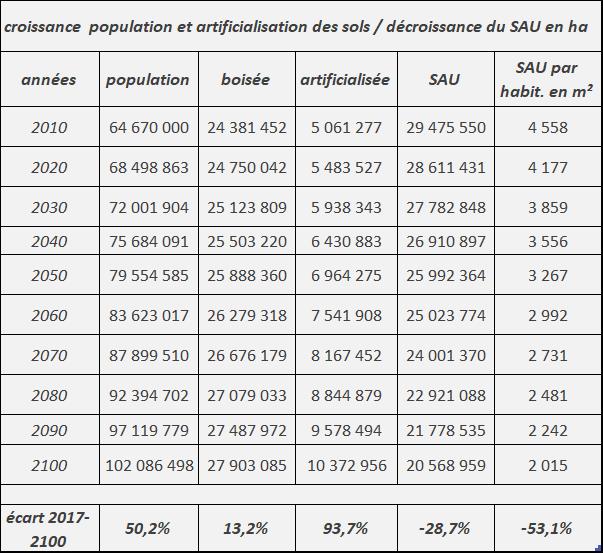

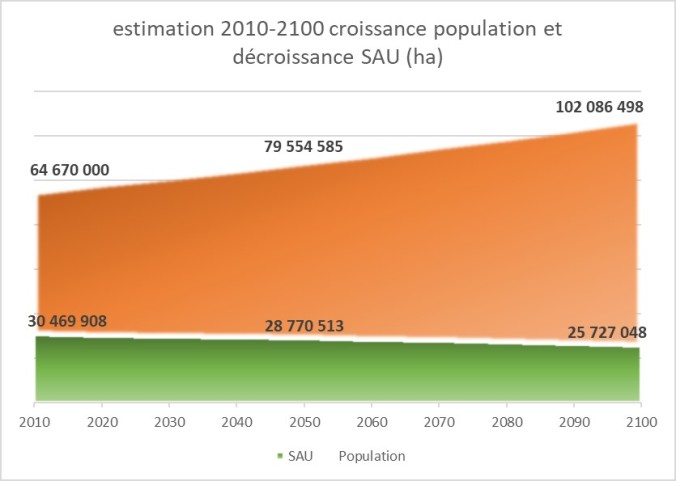

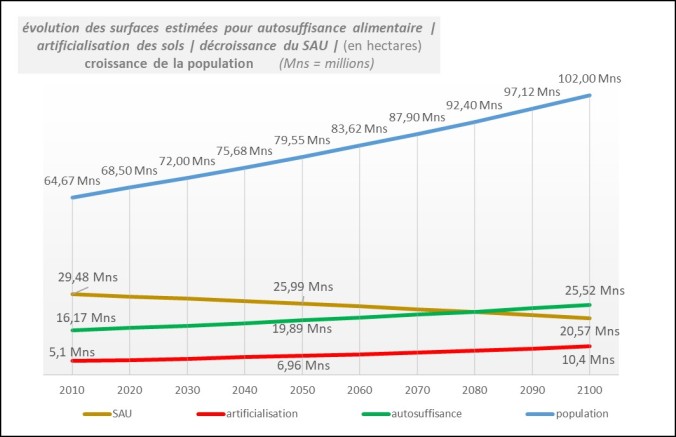

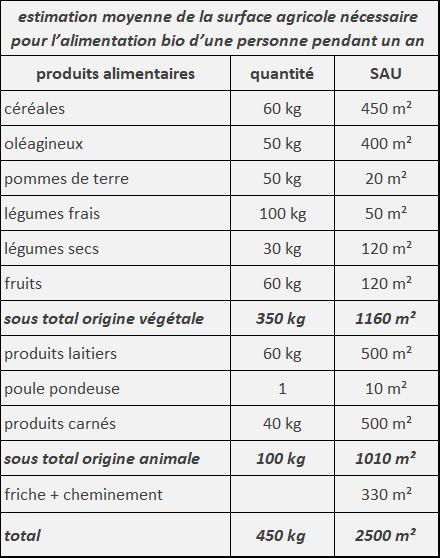

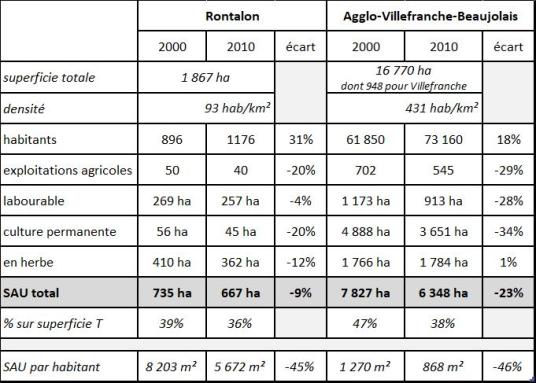

En France l’artificialisation des sols – équivaut actuellement tous les sept ans à la surface d’un département moyen – et la difficulté rencontrée par de nombreux paysans pour transmettre leur petite ou moyenne exploitation – entre 2000 et 2010, baisse de 26% du nombre de petites et moyennes exploitations agricoles [Agreste ministère de l’agriculture, recensement 2010] -, conduisent le pays à être de moins en moins paysan, et de plus en plus agro-industriel, seules quelques grandes exploitations pourront demeurer actives. Déjà en 2005, un rapport du Conseil économique et social, présenté par Jean-Pierre Boisson, avait cherché à attirer l’attention sur cette réalité : « La maîtrise foncière clé du développement rural : pour une nouvelle politique foncière« .

Avec ces données il paraît impossible de représenter l’ensemble de la terre agricole comme un bien commun, et inévitablement la question de la grande propriété foncière se pose : « aujourd’hui, le foncier est l’enjeu de multiples usages : sur les 10 000 exploitations transmises chaque année en France, une sur dix est engloutie par l’urbanisation, alors que la moitié du reste est consacrée à l’agrandissement des exploitations déjà existantes » [11] [Jérôme Deconinck, 2011]

Nous sommes donc confrontés à une réalité problématique pouvant vite devenir désastreuse pour l’avenir de la planète et de l’humanité : « Sur une planète où toutes les cinq secondes un enfant de moins de dix ans meurt de faim, détourner des terres vivrières et brûler de la nourriture en guise de carburant constituent un crime contre l’humanité. »[12] [Jean Ziegler, 2011].

Mais là encore l’ESS se révèle particulièrement active en développant un peu partout de multiples expérimentations : « C’est incroyable de voir à la fois une telle générosité et une telle conscience de la valeur de la terre en tant que bien commun » [Jérôme Deconinck, 2011]. En mai 1981, après dix années d’une lutte d’envergure, 103 paysans du Larzac fêtaient leur victoire contre l’extension d’un camp militaire et obtenaient en 1985 la possibilité de créer en France le premier office foncier (une “Utopie foncière”, d’après Edgar Pisani, 1977) : la “Société civile des terres du Larzac”, (bail emphytéotique de 99 ans avec le ministère de l’Agriculture) destinée à gérer collectivement les 6 300 hectares libérés par l’armée mais restant propriété de l’État : « la preuve est faite que les paysans, en dehors de la seule logique de la propriété privée, peuvent pérenniser l’emploi paysan […] en maintenant des campagnes vivantes où les usages de la terre pour produire, préserver et accueillir peuvent prospérer ensemble » [José Bové, 1985].

‘’Terre de liens’’ s’inscrit dans la continuité de la grande aventure du Larzac, deux hommes en sont à l’origine :

- Non loin du Larzac, Sjoerd Wartena, hollandais, s’est installé en 1970 dans un petit village drômois où l’agriculture était en train de mourir faute de bras. Il se lance dans l’élevage de chèvres et la culture de plantes aromatiques et médicinales, depuis trois autres exploitations agricoles sont redevenues actives.

- Jérôme Deconinck découvre une autre façon de concevoir l’agriculture en participant à des groupes de travail de l’association d’éducation populaire « Relier« : « Faire émerger des solutions alternatives et viables face aux difficultés rencontrées par des personnes désirant s’installer à la campagne ». Sa rencontre avec Sjoer Wartena

débouche sur la création de l’association Terre de Liens en 2003, puis de la société Foncière en 2006 avec différents partenaires, dont La NEF et la Fédération de l’agriculture biologique (FNAB), dans le but de « développer l’actionnariat solidaire pour financer le rachat de terres agricoles destinées à être louées ».

débouche sur la création de l’association Terre de Liens en 2003, puis de la société Foncière en 2006 avec différents partenaires, dont La NEF et la Fédération de l’agriculture biologique (FNAB), dans le but de « développer l’actionnariat solidaire pour financer le rachat de terres agricoles destinées à être louées ».

Philippe Cacciabue (entretien téléphonique), actuel gérant-directeur, explique le statut et le fonctionnement, peu communs dans l’ESS, de la Foncière Terre de Liens : « les fondateurs voulaient et veulent toujours démultiplier le nombre d’épargnants mais sans qu’ils exercent le pouvoir afin d’éviter toute dérive, celle par exemple de déclarer : ‘’bon, on a fait du bon boulot, notre mission est remplie, alors on revend les terres au plus offrant !’’, et ça les fondateurs n’en veulent pas. Aussi, inspirés par l’expérience de la société immobilière ‘’Habitat et humanisme’’, ils ont opté pour le statut de Société en commandite par actions (SCA) à capital variable, dans laquelle le pouvoir est entre les mains des associés commandités. Dans notre cas, l’associé commandité est une SARL appartenant à 90% à l’association Terre de liens et la NEF, 10% revenant aux fondateurs ».

À ce jour, l’épargne solidaire a permis de rassembler un capital de 65 millions d’euros auprès de 13.500 actionnaires, permettant le rachat de 177 fermes, soit 4.260 hectares en agriculture bio. Celle-ci est encouragée par un bail environnemental contraignant : « engagement écologique, mais aussi social que prend l’acquéreur auprès de la foncière. Il s’engage à exploiter les terres, non seulement en observant les critères du label Agriculture Biologique, mais à limiter son impact sur la qualité des eaux, préserver et entretenir les haies, préservation des zones humides » [Terre de liens]. L’association avait également créé un Fonds de dotation permettant l’acquisition de fermes en donation, ce fonds est devenu Fondation le 22 mai 2013.

Quand Terre-de-liens fait l’acquisition d’une grande propriété, elle peut décider de la louer à plusieurs agriculteurs, tel est le cas pour la Grange-des-Près à Barjac (Gard), propriété de 120 hectares en production céréalière jusqu’à sa mise en vente : « Ce projet est né de la volonté de la commune de Barjac et de partenaires locaux (Conseil général, Région, Chambre d’agriculture…) de convertir une grande exploitation en agriculture biologique et de soutenir le développement d’un projet local de territoire […]. Sans l’intervention de Terre de Liens, cette ferme aurait été découpée en trois ou quatre morceaux et mise en grande culture intensive et chimique pour produire essentiellement des matières premières anonymes destinées à l’alimentation animale« [Édouard Chaulet, maire de Barjac, 2010]. Depuis, deux agriculteurs assurent une production bio orientée vers la polyculture et l’élevage avec vente en circuit court dont le restaurant scolaire du village.

Lorsque sur son site la Foncière Terre de liens décrit son action comme « un mécanisme vertueux », elle corrobore en tout point le processus développé par E. Ostrom : la reconnaissance de la terre comme un bien commun, un objectif qui peut être atteint localement, y compris par des collectivités territoriales. Et même s’il s’agit de réalisations à petite échelle, Terre de liens veut aller plus loin : « Sensibiliser et mobiliser les citoyens, les pouvoirs publics et les acteurs privés pour qu’ils prennent part à la gestion collective de ce patrimoine commun qu’est la terre. Susciter et animer le dialogue multi partenarial pour la gestion collective du foncier parce que nous sommes convaincus que la capacité à coopérer est une des conditions majeures de la survie et du développement d’une société« .

À propos du bien commun Terre, de nombreuses autres pratiques sont à signaler : les AMAP, le réseau Biocoop, les Jardins partagés, les Jardins de Cocagne… et tout ce qui est entrepris dans le monde par de nombreuses coopératives et associations pour le commerce équitable et le développement de l’autosuffisance alimentaire, citons par exemple “les Amis de la Terre”.

L’importance des liens entre Terre de liens et la société la NEF, amène à évoquer le rôle important joué par cette banque dans l’approche d’une économie fraternelle.

Une approche de la finance en biens communs

La finance, ce ‘’veau d’or’’ éternellement construit, détruit, reconstruit…, domine-t-elle le monde ? Des hommes politiques, devenus Présidents de la République, en ont fait l’une de leur cible favorite : ainsi en 1971 François Mitterrand proclame : « le véritable ennemi, si l’on est bien sur le terrain des structures économiques, c’est celui qui tient les clés […], l’argent qui corrompt, l’argent qui écrase […], l’argent qui pourrit jusqu’à la conscience des hommes » [congrès du PS, Épinay, 13 juin 1971], ou bien encore en 2012 François Hollande déclare : « Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire […]. C’est le monde de la finance. Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d’argent vertigineuses, de menacer des États » [discours d’investiture, le Bourget, 22 janvier 2012].

Plus de quarante années séparent ces deux discours à la même teneur, cela indiquerait-il qu’aucun pouvoir politique n’arriverait à maîtriser la finance internationale ? Aussi envisager de remettre l’argent à sa place comme simple outil de l’échange et chercher à le rendre bien commun relève sans doute d’une grande utopie, pourtant certains en font un possible : « Depuis un quart de siècle, de nombreuses expériences de monnaies sociales […] se sont développées à travers le monde […]. De manière générale, l’expression “monnaies sociales” désigne un ensemble de dispositifs d’échanges de biens, de services ou de savoirs organisés par et pour des groupes humains de petite taille au moyen de l’établissement d’une monnaie interne. . Ces monnaies sociales permettent aux individus de réinventer le marché depuis l’intérieur même du système capitaliste en s’appuyant sur des piliers, tels la solidarité, la réciprocité et l’auto-organisation, et de résister aux conséquences sociales d’une économie livrée aux seules régulations marchandes »[13] [Nathalie Ferreira, 2011]

Ce n’est toutefois pas une véritable nouveauté puisque, au XIXe siècle Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) tenta en 1849 de créer une banque coopérative, ‘’la Banque du Peuple’’, prêtant pratiquement sans usure, sinon pour les frais de gestion : « La Banque du Peuple n’est que la formule financière, la traduction en langage économique du principe de la démocratie moderne : la souveraineté du Peuple, et de la devise républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité » [P.-J. Proudhon, “Banque du peuple : déclaration”, 1839. Source gallica.bnf.fr]. Mais, faute de trouver suffisamment de souscripteurs, il dut déposer le bilan au bout de six mois. En revanche un peu plus tard en Rhénanie, le maire d’Heddesdorf, Friedrich-Guillaume Raiffeisen (1818-1888), confronté à la détresse grandissante des petits paysans et commerçants, fonde avec succès en 1864 une première caisse locale pour l’épargne et l’emprunt, basée sur le système coopératif démocratique ‘’une personne = une voix’’ quel que soit le nombre de titres souscrits. Ces caisses mutuelles installées au plus près des habitants dans les gros bourgs, se multiplièrent rapidement et sont à l’origine du Crédit mutuel. Les banques Raiffeisen existe toujours en Suisse sous forme coopérative.

Aujourd’hui, jamais sans doute il n’a été autant question d’échanges économiques hors des circuits commerciaux traditionnels, les SEL (Système d’échange local) et les monnaies locales complémentaires, en étant les expressions les plus connues ; des économistes évoquent même une “économie démonétisée”[14] [Marc Halévy, 2010] difficilement quantifiable mais en plein développement : « Chaque jour dans le monde, des millions d’individus créent de nouveaux espaces permettant de réorganiser les échanges hors du circuit des monnaies nationales. Ce sont précisément des réseaux d’échanges de produits, de services, de valeurs d’informations qui se développent dans le cadre de la constitution de nouveaux espaces communautaires » [Nathalie Ferreira, 2011]. Cette économie en communs, peut-elle intégrer le système bancaire et celui-ci est-il en mesure de la prendre en compte ? L’exemple de la société financière de la NEF permet d’évoquer le concept de “Nouvelle Économie fraternelle”.

L’association la « Nouvelle Économie Fraternelle » a été fondée en 1978 par Henri Nouyrit et Jean-Pierre Bideau, proches du mouvement anthroposophique fondé par Rudolf Steiner, mais cette référence ayant été écartée depuis et il est sans doute préférable de rapprocher l’association de la Déclaration de Proudhon (évoquée plus haut) correspondant mieux à l’état d’esprit actuellement rechercher.

La NEF devient Société financière en 1988 : « La Nef se définit comme un mouvement citoyen visant à mettre la finance au service de l’économie et des besoins fondamentaux des humains, et cela dans une perspective éthique et solidaire […] Accompagner une transformation sociale non-violente en vue du développement de l’être humain, ainsi que de la protection et de la régénération des biens communs dans une société juste, aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. »[15] [Jean-Marc de Boni, 2012].

Jean-Marc de Boni a une longue expérience professionnelle bancaire ; il a été président-du directoire de la NEF de juillet 2011 à septembre 2016. Actuellement, la NEF n’est pas encore complètement une banque de plein exercice faute d’obtenir l’agrément nécessaire auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) composée des six banques françaises habilitées. Depuis la crise bancaire de 2008 et pour davantage protéger les déposants, la prudence s’est accrue et la NEF devra sans doute attendre des jours meilleurs. Toutefois, c’est acquis depuis l’assemblée générale du 26 mai 2014 ! La Nef est désormais statutairement en mesure de proposer des produits et services bancaires au quotidien ! Mais il reste encore un bout de chemin à parcourir avant que les chéquiers et les cartes de paiements ne se retrouvent dans les poches de tout le monde ! La Nef doit en effet, déposer une demande d’élargissement de son agrément auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutions (ACPR) pour, dans un premier temps, lui permettre de proposer des produits financiers à court terme (Livret, Compte d’épargne). Cette demande devrait être examinée par l’ACPR à l’automne et devrait donc nous permettre d’ouvrir les premiers Livrets avant fin 2014. Pour que chacun puisse ensuite ouvrir son compte courant et bénéficier de tous les moyens de paiement et services associés, la Nef devra également déployer son système d’information bancaire, ses processus et obtenir une nouvelle autorisation auprès du régulateur, tout cela devrait aboutir d’ici un ou deux ans.

En 2018, la NEF c’est : 39.000 sociétaires (11.315 en 2004) pour un capital variable de 43,6 millions. Le total des fonds confiés représente 366 millions et les prêts en cours 183 millions. Cette banque est une coopérative, avec 89 salariés travaillant au siège et dans les dix antennes locales. Ils peuvent devenir sociétaires s’ils le souhaitent : « c’est un choix personnel, il n’y a aucune incitation à le faire et aucune distinction est faite entre salariés sociétaires et non-sociétaires. Le personnel est représenté au Conseil de surveillance et le droit du travail s’applique à la lettre » [Jean-Marc de Boni, entretien, juin 2013].

En toute logique dans une banque coopérative, c’est la finalité de l’économie qui est interrogée : comment la ramener à sa fonction première, celle de l’échange monétaire à la fois libre et égalitaire en droits ? C’est toute la démarche éthique proposée par la NEF depuis ses débuts : « fournir les moyens pour que chacun puisse interroger individuellement et collectivement ses comportements financiers et leurs conséquences économiques et sociales sur les autres, sur l’environnement. Qu’est-ce que la finance solidaire ? C’est celle du partage, mais de quel partage s’agit-il ? Est-ce simplement se sentir à l’aise en donnant 25% de ses intérêts à une association bienfaitrice en ignorant complètement l’usage qui est fait du capital ? On recherche au contraire à développer une toute approche en faisant en sorte que l’argent soit un bien commun dans une double dimension :

a) Les sociétaires sont propriétaires en commun du capital de l’entreprise, leur assemblée générale annuelle est souveraine pour décider des grandes orientations et de la stratégie de la NEF, avec application de la règle une personne = une voix quel que soit le nombre de titres détenus.

b) L’épargne : « tant qu’elle nous est confiée, elle doit être considérée et gérée comme un bien commun et non comme un bien individuel privé en simple dépôt auquel on applique un taux ; habituellement les épargnants ignorent tout de la destinée de leur épargne. Ce bien en commun sert à des prêts gérés dans une totale transparence et attribués en fonction d’un certain nombre de critères économiques, sociaux et environnementaux« .

Qui est emprunteur de la NEF ? « Actuellement 90% de nos clients sont des entreprises, certes majoritairement de l’ESS, mais aussi ‘’classiques’’. Pour que nous fassions affaire avec les unes et les autres, elles doivent avoir un engagement clair de responsabilité à l’égard de leur environnement social et écologique, signifiant ainsi que leur projet n’est pas exclusivement orienté vers le profit. Nous attachons plus d’importance à cette démarche qu’au statut de l’entreprise, puisque ‘’statut n’est pas vertu !’’ On publie chaque année l’ensemble des prêts réalisés et il arrive que des sociétaires envoient des signaux d’alerte : ‘’pourquoi un prêt à telle ou telle entreprise ?’’ On peut donc réinterroger un client, mais on ne veut cependant pas avoir une approche d’exclusion ; on cherche plutôt à faire réfléchir certains demandeurs : ‘’vous n’y êtes pas, alors améliorez vos critères sociaux, environnementaux… et on vous finance !’’. Ce fut par exemple récemment le cas pour un important éleveur porcin qui a effectué une véritable évolution environnementale« [Jean-Marc de Boni, juin 2013].

L’organisation fonctionnelle de la NEF est celle que l’on retrouve habituellement dans une SCOP : l’assemblée générale des sociétaires procède à l’élection du Conseil de surveillance (onze membres), qui désigne à son tour le directoire (exécutif de trois membres). L’originalité est plus à situer dans la mise en place depuis 2005 d’un Comité d’éthique (dix membres ayant une bonne connaissance de l’ESS) destiné à interroger, alerter, réfléchir sur ce qu’est la NEF, sur son évolution, et à le faire savoir auprès des sociétaires et des salariés.

La Nef, tout en cherchant à prendre une dimension européenne, attache une grande importance à entretenir des relations de proximité avec ses sociétaires grâce à la création de nombreux groupes locaux favorisant les échanges d’informations et les discussions. Depuis peu, elle tente une expérience en Rhône-Alpes d’une « Plateforme de finance participative : « Prêt de chez moi » met en lien des professionnels ayant des besoins de financement inférieurs à 15.000 euros et des citoyens désireux de soutenir directement des projets locaux et respectueux de la personne et de l’environnement grâce à leur épargne ».

Nous venons d’approcher comment l’eau, la terre, la monnaie peuvent devenir des biens communs grâce à l’action menée par des hommes et de femmes profondément attachés à des valeurs enracinées dans l’histoire de l’humanité : solidarité, coopération, liberté, développement local dans le respect de l’environnement…

Depuis peu et étroitement liée à la généralisation d’internet, la notion de « bien commun immatériel » émerge pour évoquer les biens de la connaissance : productions culturelles, logiciels libres, publications scientifiques, génétique…, leur propriété posant quantité de problèmes juridiques dont la complexité nécessiteraient de longs développements. Aussi je n’évoquerai ici que le domaine de la connaissance de la science économique à partir de l’expérience du journal ‘ »Alternatives économiques ». En quoi ce magazine fonctionnant en coopérative, participe-t-il au développement des biens communs de la connaissance ?

Les biens communs de la connaissance

‘’Alternatives économiques’’ a été fondée en 1980 par Denis Clerc et quelques militants du Parti Socialiste Unifié (PSU) avec comme slogan : « Oui, un autre avenir économique est possible ! » En trente-trois ans Alter-éco est passé de 1.000 à plus de 100.000 abonnements, et près d’un million de lecteurs (résultats 2018). D’abord association, Alter-éco s’est transformé en SCOP en 1985. Aujourd’hui l’entreprise comprend cinquante salariés en CDI, obligatoirement sociétaires avec un prélèvement mensuel de 2% sur le salaire brut pour prise de parts au capital. L’échelle des salaires va de 1 à 4.

Ce journal mensuel veut-il faire de l’économie un bien commun ? « C’est une question que l’on ne s’était pas encore posée en ces termes, mais pourquoi pas… » [Denis Clerc, François Colas, entretiens mai 2013] En tout cas la ligne éditoriale d’Alter-éco le laisse entendre : « loin du vase clos du business et de la finance, Alternatives Economiques s’intéresse à l’économie comme enjeu collectif et social : Europe, mondialisation, travail, emploi, santé, retraites, famille, transports, solidarité, éducation, cadre de vie, environnement… Notre ambition : concilier solidité de l’information et facilité de lecture, rigueur de la revue et agrément du magazine. » [le Projet, 2016].

« Nous voulons traduire en termes compréhensibles par tous, des analyses économiques souvent faites par des experts dans un jargon destiné à quelques initiés. Notre rôle est celui de passeur de connaissances vers un public aux origines sociales variées : étudiants, enseignants, militants politiques et syndicaux… avec une méthode qui consiste à systématiquement illustrer les concepts par des exemples. Tous les journalistes d’Alter-éco ont une solide formation économique et traitent de tous les domaines de l’économie, y compris bien sûr celui de l’ESS, mais on ne peut pas dire qu’Alter-éco est le journal de l’ESS, même s’il s’y intéresse de près en la resituant toujours dans l’économie au sens large, Philippe Frémeaux en est le spécialiste et il en fait une alternative[16].

En choisissant de fonctionner en coopérative, Alter-éco a fait un choix stratégique d’une mise en pratique de sa logique éditoriale ; en effet nous évoquons une approche didactique, refusant la coupure entre économique et social, et mettant en avant les enjeux pour construire une société plus solidaire et démocratique ; aussi je crois que l’on devait avoir cette exigence déjà pour nous. Mais nous ne fonctionnons pas dans une bulle idéalisée et notre pratique, même si l’on peut considérer qu’elle œuvre pour le bien commun de la connaissance, est cependant bornée par l’obligation que nous avons d’équilibrer nos comptes par nos propres moyens. Nous fonctionnons, qu’on le veuille ou non, dans une économie de marché avec ses contraintes dont celle de la concurrence et on ne peut obliger quiconque à acheter nos produits ! Ce bornage est une donnée importante pour l’ESS, tout particulièrement pour les SCOP, et dans la perspective d’étroites relations entre biens communs et ESS, on doit aussi réfléchir à l’articulation entre biens communs et économie de marché, est-elle possible et à quelles conditions ? Je ne pense pas en effet que l’ESS a vocation à être un nouveau modèle économique amené à se substituer à l’actuel même s’il est défaillant, elle a vocation, par ses pratiques innovantes, à influencer, à bousculer l’ensemble de l’économie. » [Denis Clerc, François Colas, 2013].

Dans cette approche du bien commun de la connaissance économique, Alter-éco est traversé, comme tous ses confrères de la presse écrite, par les incertitudes provoquées par la généralisation de l’accès à internet avec sans doute, à plus ou moins brève échéance, une diminution de la part de l’édition papier au profit de l’édition numérique accessible au plus grand nombre. Se pose alors la question de l’avenir économique d’un journal ‘’condamné’’ au Net : gratuité d’accès partielle voire totale, en sachant que les sites en accès totalement payants sont très peu fréquentés ? Qui va alors financer le manque à gagner : dons, subventions, publicité ? « Ces questions sont d’une grande actualité pour nous et sont discutées, étudiées… Nous avons déjà diversifié nos productions avec un apport conséquent en prestations de services : formation, émissions (à venir) sur la croissance avec Arte-TV, aides éditoriales et techniques pour des publications financées par des collectivités territoriales (surtout les Régions), des Mutuelles pour la revue “Santé et travail”… ; on développe ainsi notre savoir-faire, notre marque. Mais cette activité représente actuellement au maximum trois à quatre emplois à temps plein et je ne pense pas que l’on puisse beaucoup la développer, en tout cas pas au point de remplacer l’édition actuelle du journal, ce qui n’est pas d’ailleurs ni souhaité, ni souhaitable ! Alors il va falloir que l’on s’adapte relativement vite à cette nouvelle forme journalistique voulue par le Net, c’est en pleine effervescence et on espère s’en sortir sans trop y laisser de plumes ! » [François Colas, 2013].

« Alter-éco n’est pas une entreprise capitaliste, mais elle est une entreprise quand même, confrontés aux mêmes défis que les autres, surtout en ces temps difficiles pour l’ensemble de la presse. Notre réussite, nous la devons à aucun financier, mais à des travailleurs motivés et à un réseau de sympathies et de soutiens » [Denis Clerc, “Scoop sur Scop” 2019].

Denis Clerc et François Colas insistent beaucoup sur la nécessaire prise en compte par les entreprises de l’ESS des contraintes imposées non seulement par l’économie de marché mais aussi par le droit du travail ; ces contraintes posent des limites à l’autonomie et à la passion que l’on trouve chez tous les créateurs de l’ESS (comme d’ailleurs chez bon nombre d’artisans), mais elles sont incontournables quelles que soient en amont les idées généreuses fondatrices.

Des hypothèses en guise d’ouverture

Si quatre exemples ne suffisent pas à démontrer avec une grande certitude les interactions possibles entre ESS et biens communs, ils permettent cependant de dégager plusieurs hypothèses qui pourront éventuellement être vérifiées plus avant :

- Avec l’association Eau Vive on notera une complémentarité dans l’action avec des entreprises ‘’classiques’’ telles Veolia et Suez. Mais Eau Vive semble certainement plus à même de répondre à des besoins locaux dans des villages reculés en initiant des pratiques participatives démocratiques avec les habitants, pratiques, que je sache, fort peu en usage dans les multinationales. Notons également que les finances d’Eau Vive dépendent en partie des subventions accordées par les fondations Veolia et Suez, s’agit-il d’un réel partenariat sur des projets définis en commun, ou bien d’un lien de dépendance ?

- Avec Terre de liens la valeur de la terre agricole n’est pas spéculative et la propriété devient commune à des souscripteurs solidaires. Dans cet exemple on note également le rôle partenaire initiateur que peut jouer une collectivité territoriale.

- Pour la Nef, il s’agit de redonner sens à la finance en faisant de l’épargne un bien commun avec une gouvernance d’une grande transparence.

- Enfin avec Alternatives économiques, la connaissance est rendue accessible et peut être partagée bien au-delà d’une élite d’expertise.

Pour ces quatre entreprises de l’ESS “L’exploration du possible” dans le domaine de ressources naturelles vitales et de celles de la connaissance, conduit à ce que ces ressources peuvent effectivement devenir des biens communs accessibles à tous sans aucune discrimination.

D’une manière plus générale, les entreprises de l’ESS, quel que soit leur statut, paraissent les plus à mêmes à répondre à des demandes de gouvernance de biens communs venant de la société civile. En effet, leurs orientation vers une économie du partage et non de l’accumulation par quelque minorité, leurs capacités de création, leur souplesse d’organisation, voire d’auto-organisation, leur fonctionnement démocratique… sont favorables à des expérimentations sociales où la coopération et la solidarité l’emportent sur la compétition. Ce qui ne veut pas dire cependant que l’on ne retrouve pas certaines de ces caractéristiques dans des entreprises ‘’classiques’’ mais pour celles-ci la rentabilité et le profit demeurent logiquement des objectifs prioritaires, pouvant conduire à des choix contredisant la recherche des biens communs.

Cette recherche repose sur un équilibre précaire des relations entre économie sociale et solidaire, économie de marché et pouvoirs publics ; des instances telles les régies publiques et les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent favoriser la rencontre de ces trois institutions devenant partenaires pour des actions communes.

La SCIC, en particulier, semble être l’établissement qui ouvre pour l’avenir de grandes possibilités de partenariat. Elle a été instituée par la loi du 17 juillet 2001 (modifiée par la loi du 25 déc. 2007 défiscalisant les fonds de réserve et par la loi du 22 mars 2012 supprimant l’agrément préfectoral) ; elle permet « d’associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations…, pour produire des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales, en respectant les règles coopératives dont : le principe ‘’une personne = une voix’’, l’implication de tous les associés dans la vie de l’entreprise et la création d’un fonds de réserves impartageables garantissant son autonomie et sa pérennité. . [la SCIC, une coopérative au service des territoires].

Toutefois aucun système ne peut être véritablement efficient si l’on ne reconnaît pas en préalable toute la valeur du capital social et culturel que représentent l’économie et la gouvernance des biens communs que devraient être les ressources naturelles et dans lequel l’ESS joue un grand rôle historique et actuel. On ne peut donc que souhaiter, dans la foulée des travaux d’E. Ostrom, que le travail de reconnaissance de ce capital se développe afin de l’intégrer dans un projet politique venant de la société civile.

Les princes du monde

Pour conclure une brève histoire évoquée par Carlo Levi dans son livre le Christ s’est arrêté à Éboli[75].

En des temps reculés un pauvre village au fin fond du sud de l’Italie, était terrorisé par un dragon qui empêchait les villageois d’utiliser l’eau du fleuve selon un droit d’usage coutumier. Pour s’en débarrasser ils firent appel au plus puissant prince de la région. Celui-ci, protégé par la Madone, et après un dur combat, extermina bien sûr le dragon ! En remerciement les villageois décidèrent d’offrir le fleuve à leur sauveur, celui-ci flairant la bonne affaire, décida tout simplement que l’eau serait désormais payante ! Ainsi serait née une servitude conservée de génération en génération princière jusqu’au milieu du XIXe siècle. De cette histoire, à la fois légende et réalité, je tirerai volontiers la leçon que pour gérer des ressources naturelles essentielles à la vie, il vaudrait mieux ne pas s’en remettre aux princes de ce monde quels qu’ils soient !

En des temps reculés un pauvre village au fin fond du sud de l’Italie, était terrorisé par un dragon qui empêchait les villageois d’utiliser l’eau du fleuve selon un droit d’usage coutumier. Pour s’en débarrasser ils firent appel au plus puissant prince de la région. Celui-ci, protégé par la Madone, et après un dur combat, extermina bien sûr le dragon ! En remerciement les villageois décidèrent d’offrir le fleuve à leur sauveur, celui-ci flairant la bonne affaire, décida tout simplement que l’eau serait désormais payante ! Ainsi serait née une servitude conservée de génération en génération princière jusqu’au milieu du XIXe siècle. De cette histoire, à la fois légende et réalité, je tirerai volontiers la leçon que pour gérer des ressources naturelles essentielles à la vie, il vaudrait mieux ne pas s’en remettre aux princes de ce monde quels qu’ils soient !

Notes

[1] Secondi J. « Les nouvelles frontières de l’économie. Jusqu’où les économistes peuvent-ils élargir leur champ d’intervention ? » 31 août 2010, Le Nouvel Économiste

[2] Le Crosnier H. « Le prix Nobel à Elinor Ostrom : une bonne nouvelle pour la théorie des biens communs ». 12 oct. 2009, article web, Alternatives Économiques

[3] Rocard M. « Le prix Nobel d’économie pour l’autogestion ». 20 oct. 2009, Libération

[4] Ostrom E. Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles. Cambridge University Press, 1990. Et pour la traduction française, Bruxelles : 2010, éd. De Boeck

[5] Hardin G. « La Tragédie des biens communs », 1968, revue Science

[6] Ariès P. Le Socialisme gourmand, le bien-vivre : un nouveau projet politique. Paris : 2012, éd. La Découverte

[7] Gadrey J. « Des biens publics aux biens communs ». 24 avril 2012, Alternatives économiques /blog

[8] Coriat B. « La Crise de l’idéologie propriétaire et le retour des communs ». Mai 2010, Contretemps

[9] Querrien M. « La propriété du sol, une aberration ». Le Monde diplomatique, Manière de voir. « L’urbanisation du monde », N°114, décembre 2010

[10] More T. L’Utopie, 1516. Traduction française par Victor Stouvenel. Paris : 1842 : éd. Paulin. Numérisé BNF

[11] Deconinck J. « Ferme par ferme », déc. 2011 Territoires

[12] Ziegler J. Destruction massive : géopolitique de la faim. Paris : 2011, éd. du Seuil

[13] Ferreira Nathalie, “Crédit et monnaie sociale chez P.J. Proudhon (1809-1865)”, Revue de philosophie économique, 2011/1

[14] Halévy M. Économie démonétisée. Paris : 2010, éd. Piktos

[15] De Boni J-M. préface dans Économie fraternelle et finance éthique, Nathalie Calmé. Gap : 2012, éd. Yves Michel

[16] Frémeaux P. La Nouvelle alternative ? Enquête sur l’économie sociale et solidaire. Paris : 2011, éd. des Petits Matins

[17] Levi C. Le Christ s’est arrêté à Eboli. Paris : 1948, éd. Gallimard, pour la traduction française.

Autres articles

Vers bibliographie “communs et économie sociale et solidaire”

Formulaire de contact

En Europe de l’Ouest, L’empreinte écologique (consommation) est de 5,1 hectares (ha) par habitant, elle est nettement plus élevée que la biocapacité naturelle de renouvellement, 2,2 ha par habitant, « autrement dit, la consommation d’un européen entraîne l’importation de ressources naturelles occupant 2,9 ha de terres hors des frontières.

En Europe de l’Ouest, L’empreinte écologique (consommation) est de 5,1 hectares (ha) par habitant, elle est nettement plus élevée que la biocapacité naturelle de renouvellement, 2,2 ha par habitant, « autrement dit, la consommation d’un européen entraîne l’importation de ressources naturelles occupant 2,9 ha de terres hors des frontières.

économistes américains, Elinor Ostrom (décédée en 2012) et Oliver Williamson, pour leurs travaux sur la gouvernance économique. Les médias ont surtout remarqué E. Ostrom,

économistes américains, Elinor Ostrom (décédée en 2012) et Oliver Williamson, pour leurs travaux sur la gouvernance économique. Les médias ont surtout remarqué E. Ostrom,  est traduit en français : « Gouvernance des biens communs », condensé de longues études de cas d’initiatives fructueuses ou infructueuses, et qui « se veut un effort de critique des fondements de l’analyse des politiques telle qu’elle est appliquée à de nombreuses ressources naturelles […], (en tentant) d’expliquer comment les communautés et les individus façonnent différentes manières de gouverner les biens communs »[4] [1990].

est traduit en français : « Gouvernance des biens communs », condensé de longues études de cas d’initiatives fructueuses ou infructueuses, et qui « se veut un effort de critique des fondements de l’analyse des politiques telle qu’elle est appliquée à de nombreuses ressources naturelles […], (en tentant) d’expliquer comment les communautés et les individus façonnent différentes manières de gouverner les biens communs »[4] [1990].

En des temps reculés un pauvre village au fin fond du sud de l’Italie, était terrorisé par un dragon qui empêchait les villageois d’utiliser l’eau du fleuve selon un droit d’usage coutumier. Pour s’en débarrasser ils firent appel au plus puissant prince de la région. Celui-ci, protégé par la Madone, et après un dur combat, extermina bien sûr le dragon ! En remerciement les villageois décidèrent d’offrir le fleuve à leur sauveur, celui-ci flairant la bonne affaire, décida tout simplement que l’eau serait désormais payante ! Ainsi serait née une servitude conservée de génération en génération princière jusqu’au milieu du XIXe siècle. De cette histoire, à la fois légende et réalité, je tirerai volontiers la leçon que pour gérer des ressources naturelles essentielles à la vie, il vaudrait mieux ne pas s’en remettre aux princes de ce monde quels qu’ils soient !

En des temps reculés un pauvre village au fin fond du sud de l’Italie, était terrorisé par un dragon qui empêchait les villageois d’utiliser l’eau du fleuve selon un droit d’usage coutumier. Pour s’en débarrasser ils firent appel au plus puissant prince de la région. Celui-ci, protégé par la Madone, et après un dur combat, extermina bien sûr le dragon ! En remerciement les villageois décidèrent d’offrir le fleuve à leur sauveur, celui-ci flairant la bonne affaire, décida tout simplement que l’eau serait désormais payante ! Ainsi serait née une servitude conservée de génération en génération princière jusqu’au milieu du XIXe siècle. De cette histoire, à la fois légende et réalité, je tirerai volontiers la leçon que pour gérer des ressources naturelles essentielles à la vie, il vaudrait mieux ne pas s’en remettre aux princes de ce monde quels qu’ils soient !